デルフィ博物館にはギリシア神話に由来する彫像がたくさん陳列されていました。部屋

の中央にオンファロス(地球のヘソ)がありました。これは神殿内部のアポロン神の像の

脇に聖布に包まれて置かれていたと伝えられています。神話によると、ゼウスが天上

の両端から同時に二羽の鷲を飛ばし、ちょうどデルフィで出会ったのでここが地球の中

心「ヘソ」だということになりました。オンファロスは、神の祭儀に重要なものだったようで

す。

アンディノスはローマ皇帝アドリアヌスの命を救うため、ナイル川に身を投じた美少年

で、この像は彼の死を惜しんで皇帝がつくらせたものです。使用されているのはキクラ

デス諸島のなかのパロス島産。良質の滑らかな大理石だそうです。

御者像はブロンズ製。B.C.474年シチリア・ジェラの僭主ポリザロスがチャリオット・レー

スで優勝したことを記念して奉納した物。睫毛、素足のさま、服の襞など非常に精巧に

表現されています。

スフィンクスは女性の頭部、ライオンの肢体、鳥の翼を持つ怪物。神託守護のシンボ

ルであり、ナクソス島のシンボルでもありました。(これらの宝物は宝庫の中から発見さ

れました)

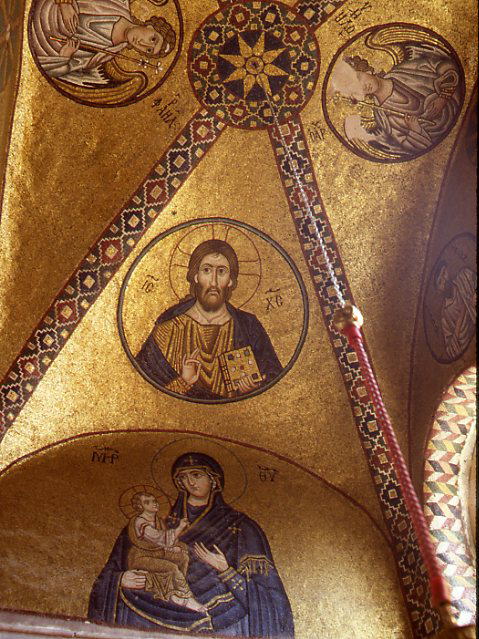

↑ ドームにはパントクラトールのキリストが描かれていたでしょうが、16世紀の地震で崩落し、いまではあ

まり美しくないフレスコが描かれています。ドームを支える壁の隅の扇形の部分(スクィンチ)には、十二

大祭の場面が描かれることが中期ビザンティン時代では一般的になりました。十二大祭とは、キリスト

の生涯の出来事を1年の暦と結びつけて祝う祝日です。左はキリストの降誕(クリスマス)、右は1月6

日に祝われるキリストの洗礼(顕現祭)。

キリストの磔刑。両側に聖母と弟子ヨハネが立っています。金地の背景で人物の動きは少なく、静かで永遠感のある磔刑場面です。後のイタリア・ルネサンスのような激しく迫真的な表現を、この時代のビザンティンの人たちは好みませんでした。⇒

アンディノス

伝説によると海抜600mのこの地は、大地の女神ガイアの聖地で大蛇ピュトンにまもられ

ていましたが、アポロンがその蛇を射殺して神託所を開きました。B.C.8~7世紀のころ

から存在が重要視され、その名声はオリエント諸国に広がりました。アポロンの言葉を伝

える巫女はピュテイアと呼ばれ、地底から立ちのぼる霊気を吸って忘我の状態となり、そ

のときに発する言葉を神官が解読して神託として質問者に渡したと伝えられています。

B.C.6世紀が最盛期で、その後神託所は消失・破壊の度に再建されましたが、392年テ

オドシウス帝がキリスト教を国教とし異教崇拝の禁止令を発したため衰退し、廃墟となっ

てしまいました。

神殿に行く途中の石壁に細かなギリシャア文字が刻みつけられていました。説明による

と新聞記事のようなもので、ここは情報交換の場として使われていたのだそうです。

← アナスタシス。キリストが死んでから復活するまで

の間に、死者の国に行ってキリストが生まれる前

に死んだ善き者の魂を救うという場面で、新約聖

書外典の「ニコデモの福音書」に書かれている物

語です。西ヨーロッパではあまり描かれませんが、

ビザンティン美術では好まれた主題です。キリスト

が手を取って墓から引っぱり上げているのはアダ

ム、その後ろがイヴです。

聖堂には、物語場面の他に非常に多くの聖人像が描かれ、壁や天井を埋めつくしています。信者たちは、キリストや聖母だけでなく、それぞれ自分の好きな聖人に祈りを捧げることができました。↓

ナクソスのスフィンクス

← アプシスのモザイク。アプシスに聖母子が描かれる

のは中期ビザンティン時代の定番ですが、その手

前に小さなドームがあって「聖霊降臨」が描かれて

いるのは変わっています。「聖霊降臨」は、五旬祭(

キリストの復活後50日目)に使徒たちが集まって布

教の相談をしていたら聖霊が下り、色々な国の言

葉で教えを述べられるようになったという物語(新

約聖書「使徒行伝」)を表しています。

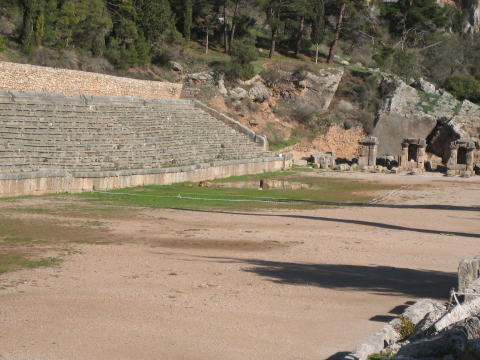

競技場

劇場

朝食は7時からですが、早く目が覚めています。

← このホテルではNHKが見れます

御者像の頭部

博物館

ギリシアにある修道院で、中期ビザンティン時代を代表する建築のひとつです。アテ

ネから車で約3時間ほど、パルナッソス山を望むところにあります。

10世紀にルカスという人が、アテネなど各地を巡歴した後、この地で修道生活を送り、

病気を治したり預言をしたりして、人々の信仰を集めるようになりました。「オシオス」と

は「福者」と訳され、信心深く徳の高い人に与えられる称号ですが、「聖人」(アギオス)

より地方的な、または聖人になる前の段階の人です。この福者ルカスの遺徳をしのん

で建てられたのがオシオス・ルカス修道院です。

修道院には中心に、修道士が集まって祈りを捧げるための修道院聖堂(カトリコン)が

あります。最初、聖母に捧げられた聖堂が10世紀中頃に建てられ、さらに11世紀はじ

めに、その南西に接して現在の主聖堂が建てられました(年代についての議論は、こ

のページの最後にまとめました)。ビザンティン時代の豪華なモザイク装飾がほどこさ

れているのは主聖堂の方です。

上の写真の左が、訪問した時の状態で、残念ながら工事中でした。右の写真のような全景にな

っています。

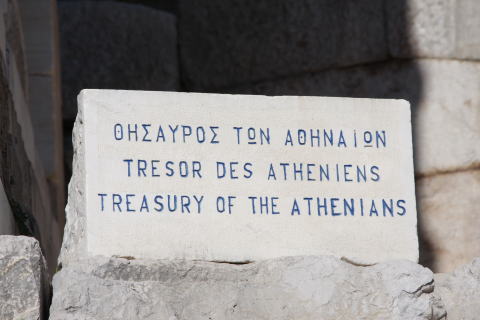

発掘調査は1891年頃からフランスの考古学者によって始められ、アポロン神殿や、劇場、宝庫(

大小20個以上あったと言われていますが修復されたのはアテネ人の宝庫1個だけ)、ストア、競

技場などの跡があきらかとなりました。神域の入り口から1kmほど東にあるカスタリアの泉は、祭

祀を執り行う前に巫女が身体を清め信者が沐浴をした所だそうです。

アポロン神殿から南東に2kmほど。道路から少し下ったところに有名なマルマイア(アテナの聖

域)のトロス(円形建造物)があります。デルフィの人々はここに集まって女神の栄誉を讃えたと言

われています。現在復元された3本のドリア式の円柱はペンテリコン山からの白色大理石とエレフ

シナ産の黒味がかった大理石で美しいコントラストを作っています。

マルマイアのトロス

劇場

アポロン神殿

ギリシア語、仏語、英語によるア

テネ人の宝庫表示

アテネ人の宝庫

御者

リラを奏でるアポロン

地球のヘソ

内部は写真撮影が出来ませんでした。しかし一部をご紹介します。

一番奥のアプシスとその回りは聖域とされ、聖職者しか立ち入ることはできません。その部分はイコノスタシス(イコンを掲げた障壁)で、一般信者の入る手前の空間から仕切られています。イコノスタシスの両側に、イコンを顕示する台があり、信者がイコンに祈ったりくちづけしたりできるようになっています。⇒